基辅罗斯

|

罗斯 Рѹ́сь

| |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 882年-1240年 | |||||||||

基辅罗斯全盛时期的疆域

(含附属地) | |||||||||

| 首都 | 基辅 | ||||||||

| 常用语言 | 古东斯拉夫语 | ||||||||

| 宗教 | 斯拉夫多神教→东正教 | ||||||||

| 政府 | 君主制 (留里克王朝) | ||||||||

| 基辅大亲王 | |||||||||

• 882–912 |

奥列格 | ||||||||

• 1169–1174 |

安德烈·博戈柳布斯基 | ||||||||

• 1238–1240 (基辅罗斯灭亡) |

雅罗斯拉夫二世 | ||||||||

| 立法机构 | 维彻、王公会议 | ||||||||

| 历史 | |||||||||

• 建立 |

882年 | ||||||||

• 终结 |

1240年 | ||||||||

| 货币 | 格里夫纳 | ||||||||

| |||||||||

| 今属于 |

东斯拉夫人: 西斯拉夫人: 非斯拉夫人: |

||||||||

| 俄罗斯历史 |

|---|

|

|

其它

|

历史系列条目 |

|---|

| 乌克兰历史 |

|

|

20世纪早期

|

|

苏联时期

|

|

相关条目

|

历史系列条目 |

|---|

| 白俄罗斯历史 |

|

| 史前 |

| 中世纪 |

| 近代早期 |

| 现代 |

|

| 白俄罗斯主题 |

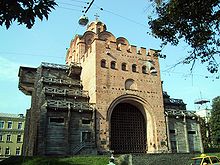

基辅罗斯,正式名称为罗斯(古东斯拉夫语:Рѹ́ськаѧ землѧ,Рѹ́сь,希腊语:Ῥωσία,拉丁语:Ru(s)ia, Rucia, Ruzia, Rut(h)enia,俄语:Киевская Русь,乌克兰语:Ки́ївська Русь,白俄罗斯语:Кіеўская Русь),是一个882年至1240年的一个位于现代乌克兰的已灭亡国家,它以基辅为首都,作为东斯拉夫民族的共同文化母国而存在。该国由瓦良格人奥列格所建立,他从北方的诺夫哥罗德地区迁居而来,推翻了基辅地区前任统治者并征服了周边一圈的古东斯拉夫人,而这个地区的居民遂形成统一的国家意识,但缺乏统一的宗教信仰。到了弗拉基米尔大帝时,基辅罗斯全面引入拜占庭帝国的东正教及建筑、音乐、马赛克装饰、镀金工艺、宝石开采技术和刺绣风格,这种文化和古东斯拉夫文化融合,最终成为全罗斯民族的共同文化遗产并一直存续到现代。

在1235—1242年,基辅罗斯被蒙古帝国在拔都西征时毁灭,基辅罗斯遂分裂成多个罗斯民族,并独自演化出以原基辅根据的乌克兰、西北莫斯科的俄罗斯、白罗斯三大分支文化,东斯拉夫的古代罗斯小国从此陷入漫长的分治,直到数百年后的俄罗斯帝国才将所有旧基辅罗斯的版图和民族完全统一。

名词解释

考据学

此国家一开始是以东斯拉夫人为主体,与波罗的、芬兰-乌戈尔以及其他突厥系民族共同组成的多民族多信仰的城邦国家的联盟,在形式上奉留里克王朝的历代君主为最高统治者,但实际上在内部各自为政,实行封建君主制。

「罗斯」一词原本并不是用来形容基辅罗斯或者俄罗斯的,这个名词最早出现在拜占庭帝国的正式文书之上,此文书被保存在现代的乌克兰,在文书上拜占庭人把「罗斯人」定义为是「瓦良格人中居住在第聂伯河附近的一个分支」,为了用具体的名称去形容这个族群,拜占庭人发明了罗斯这一说法。

乌克兰反对使用「基辅罗斯」的称谓,认为自己是罗斯的正统继承者,俄罗斯则是因为其武力强大而自封为「罗斯」。在乌克兰,「罗斯」一词既可以指代现在的俄罗斯,也可指代本条目所述的基辅罗斯。据一些学者考证,「俄罗斯(Russia)」这个名称与罗斯拉根有关。至于「罗斯(Rus)」的含义尚有争议,部分学者认为其词源来自斯拉夫语或芬兰语,意即「桨手」 。

而俄罗斯自己记录「罗斯」一词则可以追溯到史书《往年纪事》,它对837年的描述中首次以罗斯来命名这片大地,罗斯在这里是形容土地范围的,而不是用来形容某个族群的。到了工业革命的19世纪,1837年弗拉基米尔大学教授米哈伊尔·马克西莫维奇在《俄罗斯土地从何而来》第一次运用了「基辅罗斯」这个词汇来区分古代的罗斯公国和现代俄罗斯。

所以「基辅罗斯」这一名称其实是俄国史学者们为了表明这一时期国首都位于基辅,刻意把原本的罗斯公国加上「基辅」的前缀而新造的,在历史上这个国家的官方名称只有「罗斯公国」而已。

历史学

无论其名称来源如何,直到在圣弗拉基米尔统治之后,罗斯公国这一「概念」才算完全成立,而其管辖范围之内的东斯拉夫人才开始「有意识的」把自己和其他斯拉夫民族区别开来,而其使用的语言也开始规范化、书面化,形成全国通用的「罗斯语」。

到了弗拉基米尔大帝和他的儿子智者雅罗斯拉夫统治的时期,基辅罗斯进入黄金时代,他们接纳了拜占庭帝国的基督教信仰,这个信仰被称为「东正教」或者「希腊正教」。东正教会经过历代大公不断的扶持和赞助,在短时间内成为了罗斯人的主要宗教。即使在20世纪的共产主义无神论的苏联时代,国家也没能清除东正教会在普通俄罗斯人、乌克兰人和白罗斯人日常生活中的地位。乌克兰和俄罗斯的宗教虽然源自于希腊的拜占庭帝国,但其影响力却远超希腊本土。

根据史学的观点,基辅罗斯被认为是三个现代东斯拉夫民族国家(乌克兰、俄罗斯及白罗斯)的共同祖先,这一点无可争议。

其名号「罗斯」被三国中最强大的俄罗斯继承,其实俄语中的罗斯和俄罗斯就是同一个词,只不过在不同时间内传入中国,为方便区分而创造出两种不同翻译;其地理位置及首都「基辅」被乌克兰继承,乌克兰虽然不如俄罗斯强大,但却是早期罗斯—东斯拉夫民族的经济中心,孕育了后来的俄罗斯和白罗斯文化;而其语言、文化的纯粹性却被「白罗斯」继承,俄罗斯后来受到蒙古的侵略独裁文化影响,而乌克兰则受到波兰天主教文化影响,唯独白罗斯保持了和当初基辅罗斯相差无几的文化和语言。

当乌克兰和俄罗斯为了「谁才是罗斯公国的正统继承者」而进行学术战争的时候,白罗斯则对此毫无兴趣,甚至官方也笼统的采取两边的说法并进行混合。

历史

起源

早在公元1世纪,在中、东欧的第聂伯河、奥得河、维斯瓦河及布格河流域便住着了斯拉夫人。至6世纪,斯拉夫人分为东斯拉夫人、西斯拉夫人和南斯拉夫人。东斯拉夫人分布在第聂伯河中、上游,奥卡河、伏尔加河上游,西德维纳河一带,成为俄罗斯人、白俄罗斯人及乌克兰人的祖先。到了公元7、8世纪,东斯拉夫人有两个以瓦良格人主导的准国家实体,以基辅为中心的库雅巴及以诺夫哥罗德为中心的斯拉维亚。862年,由于斯拉维亚各部落为争夺权力而内战不休,使各部精疲力尽,于是商议寻找一位王公来治理各部,裁决纠纷。在他们眼中,住在北欧斯堪地那维亚的瓦良格人精明能干,秩序井然,于是邀请瓦良格人首领留里克当他们大公。留里克王朝由此开始。

879年,留里克身亡,大公之位由奥列格接掌。奥列格认为诺夫哥罗德地势偏僻,不利发展,觊觎南方的基辅。882年他率兵南下,首先占领了斯摩棱斯克和柳别奇,然后南下基辅。奥列格定都基辅,称为「罗斯诸城之母」。之后,他继续征克周围的部落,将东斯拉夫人部落的斯拉夫人、克里维奇人、德列夫利安人、谢维利安人、拉迪米奇人以及非斯拉夫人的麦里亚人、维京人和楚德人置于控制之下,这样便形成了一个以基辅为中心的国家,史称基辅罗斯。

弗拉基米尔大帝在位期间,将基辅罗斯的东部边界拓展至乌拉尔山脉,西部则拓展至加里西亚、普热梅希尔和沃里尼亚,使基辅罗斯成为强国。弗拉基米尔大帝死后,波兰的波列斯瓦夫大帝以女婿恶棍斯维亚托波尔克的名义入侵基辅罗斯。智者雅罗斯拉夫联合神圣罗马帝国皇帝亨利二世东西夹击波兰,压制波兰的扩张。智者雅罗斯拉夫在位时成功维持基辅罗斯的统一,但在他死后,罗斯开始分裂。

智者雅罗斯拉夫死后,长子、次子、四子分别争位,基辅罗斯小分裂,最终由四子弗谢沃洛德再度统一,是为弗谢沃洛德一世。弗谢沃洛德之子红太阳莫诺马赫打败南俄草原的波洛韦茨人,消除突厥人对基辅罗斯的威胁。红太阳莫诺马赫死后,基辅罗斯大分裂,他的长孙伊贾斯拉夫二世·姆斯季斯拉维奇曾统一大部分基辅罗斯,但被七叔尤里·多尔戈鲁基所败,基辅罗斯再度陷入动乱。1169年,尤里·多尔戈鲁基长子安德烈·博戈柳布斯基联合十六个大公国的军队攻陷基辅,将首都迁移至弗拉基米尔,再度名义上统一基辅罗斯,但一年后再分裂。安德烈·博戈柳布斯基死后,除了其弟大窝弗谢沃洛德能暂时稳定局势外,基辅罗斯长时间陷于动乱中。最后在长子西征中,基辅罗斯亡于拔都为首的蒙古侵略军。

蒙古西征

成吉思汗死后其子窝阔台继任蒙古大汗。1235年蒙古大军开始进攻钦察、俄罗斯,攻占莫斯科等城市。1240年成吉思汗的孙子拔都攻占基辅。

蒙古人的入侵加速罗斯的崩解。1223年,呈现分裂局面的南部各诸侯在迦勒迦河遭遇蒙古突击队,结果被彻底击败。[2]1237年至1238年,蒙古人烧毁弗拉基米尔(1238年2月4日)[3]和罗斯东北部几个大城市,在西蒂河击溃罗斯人[4],然后向西移动到波兰和匈牙利。到那时,他们已经征服大部分的罗斯诸候。[5]只有诺夫哥罗德共和国未被占领并继续在汉萨同盟的轨道上蓬勃发展。[6]

蒙古入侵对基辅罗斯领土的影响是不均衡的。一些先进的城市文化几乎被完全摧毁。由于基辅、弗拉基米尔等旧的中心城市未曾从最初的攻击所造成的破坏中恢复,[7]莫斯科、[8]特维尔[8]和下诺夫哥罗德[9]等新兴城市开始在蒙古统治之下的罗斯竞争霸业。虽然一支罗斯军队曾于1380年在库利科沃击败过金帐汗国,[10]蒙古统治罗斯人居住地区,并索取罗斯诸候的进贡,仍然持续到1480年。[8]

1240年,拔都攻陷基辅,基辅罗斯实际灭亡,但当时基辅罗斯各大公尚存,当中亚历山大·涅夫斯基及加利西亚的丹尼尔分别占据基辅罗斯的北方及西方,不服从蒙古人的统治。因此拔都控制弗拉基米尔大公雅罗斯拉夫二世·弗谢沃洛多维奇为傀儡,作为稳定罗斯诸公的手段。拔都出兵攻击东欧各国,以及消灭剩余的罗斯独立势力。亚历山大·涅夫斯基率领诺夫哥罗德军队坚持抗战,先后于涅瓦河之战打败瑞典军队,于楚德湖战役大败条顿骑士团,保留唯一一个罗斯独立国家。

基辅罗斯诸侯国

至2019年2月4日为止,共发现和考据出258个基辅罗斯的诸侯公国及其衍生公国。在1237年蒙古入侵基辅罗斯时,共有56个公国。在金帐汗国成立后,部分原基辅罗斯公国被整合或消灭,剩存的公国成为金帐汗国的封臣[11]。

重要诸侯国

| 国名 | 系谱 | 今地 | 头衔 | 起迄年 | 灭国者 | 备注 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 基辅大公国 | 留里克-弗拉基米罗维奇系 | 今乌克兰基辅州、日托米尔州、罗夫诺州等地 | 大公 | 882年由奥列格建立/1132年基辅罗斯分裂-1471年 | 立陶宛大公国 | 1169年前为基辅罗斯的共主,基辅罗斯所有公国及其衍生公国都是源自于基辅大公的分封。 |

| 波罗兹克公国 | 留里克-弗拉基米罗维奇-伊贾斯拉维奇系(波罗兹克公王朝) | 今白俄罗斯中部及北部 | 王公 | 987年–1242年/1248年 | 立陶宛大公国/加利西亚-沃里尼亚王国 | 基辅罗斯最早的公王朝 |

| 加利西亚-沃里尼亚王国 | 留里克-莫洛马霍维奇直系 | 今波兰喀尔巴阡山省、乌克兰利沃夫州、沃伦州等地 | 国王 | 1199年-1349年 | 被波兰王国和立陶宛大公国瓜分 | 由加利奇公国和沃里尼亚公国组合而成,正式国号为罗斯王国,一般被西欧称为鲁塞尼亚王国。 |

| 弗拉基米尔-苏兹达尔大公国 | 留里克-莫洛马霍维奇-尤里耶维奇支系 | 今俄罗斯弗拉基米尔州、伊万诺沃州、科斯特罗马州等地 | 大公 全罗斯大公 |

1157年-1263年/1389年 | 核心头衔弗拉基米尔大公并入莫斯科大公衔 | 1263年亚历山大·涅夫斯基大公死后公国解体,因此弗拉基米尔-苏兹达尔大公国不复存在,诸王公需要争取大汗封予弗拉基米尔大公衔以成为全罗斯大公。 |

|

诺夫哥罗德共和国 诺夫哥罗德公国(1136年前) |

留里克-莫洛马霍维奇系 留里克-奥利戈维奇系 贵族寡头民主制 |

大半位于今俄罗斯西北部联邦管区一带 | 王公 大公 大市长 |

862年留里克抵达/1139年共和化-1478年 | 莫斯科大公国 | 在诺夫哥罗德,留里克王公没有多大权力,到了金帐汗国时期权力主要集中在诺夫哥罗德帕萨德尼克之手。 |

| 切尔尼戈夫公国 |

留里克-奥利戈维奇直系 斯摩棱斯克公王朝 |

今乌克兰切尔尼戈夫州一带 | 王公 | 1024年–1310年/1401年 | 被斯摩棱斯克公国和梁赞大公国瓜分 | 蒙古征服后称为切尔尼戈夫公王朝,1310年斯摩棱斯克公王朝夺得切尔尼戈夫公衔,在布良斯克任王公。 |

| 梁赞大公国 | 留里克-奥利戈维奇-斯维亚托斯拉维奇系(梁赞公王朝) | 今俄罗斯梁赞州、坦波夫州、利佩茨克州等地 | 王公 大公 |

1129年-1456年/1521年 | 莫斯科大公国 | 享国最长的原基辅罗斯诸侯国 |

| 诺夫哥罗德-谢韦尔斯基公国 | 留里克-奥利戈维奇-伊戈列维奇支系 | 今乌克兰切尔尼戈夫州东部及苏梅州一带 | 王公 | 1097年创立–1239年/1523莫斯科大公取缔王公 | 蒙古帝国 | 1185年从切尔尼戈夫公国独立 |

| 斯摩棱斯克公国 | 留里克-莫洛马霍维奇-罗斯季斯拉维奇系 | 今俄罗斯斯摩棱斯克州一带 | 王公 大公(有争议) |

1054年–1387年/1404年 | 被立陶宛大公国和莫斯科大公国瓜分 | 蒙古征服后称为斯摩棱斯克公王朝 |

| 佩列亚斯拉夫公国 | 留里克-莫洛马霍维奇-维亚切斯拉维奇支系 留里克-莫洛马霍维奇-尤里耶维奇支系(1169年后) |

今乌克兰基辅州南部、波尔塔瓦州以及切尔卡瑟州北部一带 | 王公 | 1054年–1238年/1323年/1362年 | 蒙古帝国 | |

| 图罗夫-平斯克公国 | 留里克-弗拉基米罗维奇-雅罗斯拉维奇系(图罗夫公王朝) | 今白俄罗斯南部一带 | 王公 | 988年 — 1262年/1340年 | 立陶宛大公国 |

参考文献

引用

- ^ Magocsi, Paul Robert. A History of Ukraine. University of Toronto Press. 1996: 67 [2012-03-05]. (原始内容存档于2013-01-04).

- ^ See David Nicolle, Kalka River 1223: Genghiz Khan's Mongols Invade Russia, Osprey Publishing, 2001. ISBN 978-1-84176-233-3.

- ^ Tatyana Shvetsova, The Vladimir Suzdal Principality (页面存档备份,存于网际网路档案馆). Retrieved 21 July 2007.

- ^ Janet Martin, Medieval Russia, 980–1584, Cambridge University Press, 1995, p. 139. ISBN 052136832.

- ^ The Destruction of Kiev. [2014-04-26]. (原始内容存档于2011-04-27).

- ^ Jennifer Mills, The Hanseatic League in the Eastern Baltic (页面存档备份,存于网际网路档案馆), SCAND 344, May 1998. Retrieved 21 July 2007.

- ^ In 1240. See Michael Franklin Hamm, Kiev: A Portrait, 1800–1917, Princeton University Press, 1993. ISBN 978-0-691-02585-8

- ^ 8.0 8.1 8.2 Muscovy (页面存档备份,存于网际网路档案馆), excerpted from Glenn E. Curtis (ed.), Russia: A Country Study, Department of the Army, 1998. ISBN 978-0-16-061212-1.

- ^ Sigfried J. De Laet, History of Humanity: Scientific and Cultural Development, Taylor & Francis, 2005, p. 196. ISBN 978-92-3-102814-4.

- ^ The Battle of Kulikovo (8 September 1380) (页面存档备份,存于网际网路档案馆). Retrieved 22 July 2007.

- ^ Рожков Н. А. Обзор русской истории с социологической точки зрения. Киевская Русь (с VI до конца XII века).. Москва: АфИ: история. 2019: 54–56 (俄语).

来源

- 书籍

- 白建才 着:《俄罗斯帝国》,三泰出版社 ISBN 7-80628-391-9

外部连结

- Graphic History of Kievan Rus from c.800 to 988 (Large file size)

- Rus, Encyclopedia of Ukraine (页面存档备份,存于网际网路档案馆)